Littéracie, plurilinguisme et surdités – Ateliers d’expression écrite pour (se) dire

Publié le : 11 mars 2025

Saskia Mugnier, Enseignante chercheure Lidilem UGA et Estelle de Labarrière, Enseignante CAPEJS INJS Bordeaux

Ancrage théorique : sociolinguistique et didactique du plurilinguisme

[Cet article est tiré d’une conférence donnée dans le cadre du colloque ACFOS “L’ECRIT : un passeport pour l’autonomie et l’inclusion des jeunes sourds » des 12 et 13 décembre 2023. Toute erreur ou inexactitude dans la retranscription des propos est de la responsabilité d’ACFOS et non de ses autrices].

[Saskia MUGNIER]

Notre présentation s’intitule : “Littéracie, plurilinguisme et surdités”. Ce titre peut paraître obscur au premier abord, mais nous espérons le rendre plus explicite au fil de notre exposé. Il traduit cependant fidèlement l’approche théorique dans laquelle s’inscrit notre recherche exploratoire. Nous aurions pu le sous-titrer : “Comment rabibocher des adolescents sourds avec la langue écrite ?”.

Cette recherche a commencé par une rencontre à l’ACFOS en 2021. Cette rencontre a eu lieu entre Estelle de Labarrière, enseignante CAPEJS, dynamique, investie et toujours à la recherche de nouvelles pistes pour enrichir sa pratique professionnelle, qui était alors étudiante en master de FLE, et moi-même, Saskia Mugnier, enseignante-chercheure au Lidilem, à l’Université Grenoble Alpes, depuis plus de 15 ans, passionnée par l’exploration des langues et de leur usage chez les enfants sourds.

Nous partageons une approche sociolinguistique dans notre réflexion. Nous nous appuyons sur les travaux en didactique, notamment en didactique du plurilinguisme, pour montrer comment ils peuvent s’avérer opérationnels dans l’enseignement aux enfants sourds.

Nous avons également eu la chance de collaborer avec une deuxième enseignante, que nous remercions chaleureusement, bien qu’elle ne puisse être présente aujourd’hui. Une convention de recherche entre nos deux institutions, l’INJS de Bordeaux et l’Université de Grenoble, a permis de structurer notre travail.

Dès la première année de cette collaboration, nous avons choisi d’explorer en priorité l’écrit et le rapport à l’écrit. Pour commencer, je présenterai l’ancrage théorique et le contexte de notre recherche, puis Estelle détaillera le travail réalisé en classe, car c’est elle qui a mené l’expérimentation sur le terrain.

Mon intérêt porte sur la place des langues dans l’enseignement aux enfants sourds, ce qui m’a naturellement amenée à étudier la notion de bilinguisme. Au fil des années, grâce à la multiplication des recherches et à une meilleure compréhension des phénomènes langagiers, la conception du bilinguisme a évolué.

Aujourd’hui, on ne le conçoit plus comme la simple juxtaposition de deux compétences monolingues, mais comme un ajustement dynamique et adaptatif propre aux sujets plurilingues.

Cette évolution, marquée dès les années 1980, conduit à renoncer à l’idée d’une acquisition parfaite d’une langue seconde au profit de l’élargissement continu d’un répertoire linguistique multiple. La notion de plurilinguisme, fondamentale en didactique des langues, permet d’adopter une vision plus flexible et inclusive de l’apprentissage des langues.

Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) définit ainsi le plurilinguisme :

“On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle, la compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement possédée par un acteur qui maitrise, à des degrés divers, plusieurs langues, et a, à des degrés divers, l’expérience de plusieurs cultures, tout en étant à même de gérer l’ensemble de ce capital langagier et culturel. L’option majeure est de considérer qu’il n’y a pas là superposition ou juxtaposition de compétences toujours distinctes, mais bien existence d’une compétence plurielle, complexe, voire composite et hétérogène, qui inclut des compétences singulières, voire partielles, mais qui est une en tant que répertoire disponible pour l’acteur social concerné”. Plurilinguisme (Coste et al., 1997) Conseil de l’Europe, 2005.

Cette approche a permis de renouveler la conception des langues et de leur apprentissage, en mettant l’accent sur la variation et la diversité des pratiques langagières. Ces perspectives sont particulièrement pertinentes pour analyser le plurilinguisme chez les enfants sourds.

Approches plurielles : des outils de la didactiques du plurilinguisme (CARAP)

L’évolution de la didactique des langues a vu l’émergence des approches plurielles, qui reposent sur des activités mobilisant plusieurs langues et cultures. Elles constituent une source d’inspiration pour concevoir des dispositifs didactiques innovants.

Je vous invite à explorer le site du CARAP (Cadre de référence pour les approches plurielles), une ressource extrêmement riche en outils et supports didactiques dans cette perspective.

Dans le cadre du travail d’Estelle, deux approches ont été particulièrement mobilisées : l’éveil aux langues et l’approche interculturelle.

La littéracie

L’année en cours a été marquée par une exploration approfondie de l’écrit, en raison des difficultés réelles rencontrées sur le terrain. Pour aborder cette question, nous utilisons le terme de “littéracie“, largement employé en didactique, qui s’oppose à la notion d’illettrisme, souvent associée à une connotation négative et à une idée de manque.

[Littéracie]

Marguerite Perdriault, 2014

Capacité à comprendre et utiliser l’écrit, c’est-à-dire les formes de codification du langage dans un espace bidimensionnel, comprenant non seulement les textes mais aussi les schémas, les cartes, les organigrammes, les pages Internet.

La littéracie envisage l’écrit dans sa globalité, en insistant sur la construction de sens et la sensibilisation à l’environnement écrit avant même l’acquisition des usages conventionnels. Nous nous appuyons sur la définition de Perdriault, qui décrit la littéracie comme l’utilisation des formes de codification du langage dans un espace bidimensionnel.

Approche d’écriture créatives et multimodales

Afin de favoriser les situations d’écriture, Estelle a largement recours à la pédagogie du détour, qui repose sur la diversification des supports et des activités, ainsi que sur l’intégration de pratiques ludiques et multimodales. Cette approche vise à remobiliser les langues en réserve des apprenants allophones et à encourager une hybridité textuelle et linguistique créative.

[Estelle de LABARRIERE]

Enseigner la langue française à des élèves sourds est un défi quotidien. Les problématiques complexes inhérentes à la surdité, qui s’ajoutent à la difficulté du savoir lire-écrire, demandent un renouvellement constant des pratiques pédagogiques.

Je travaille en classe avec des adolescents sourds qui rencontrent de grandes difficultés pour entrer dans l’écrit. Même s’ils comprennent l’importance de s’impliquer dans cet apprentissage, ils rejettent souvent l’acte d’écrire et n’y trouvent jamais de plaisir.

Face à un public singulier, à la surdité plurielle, ayant des trajectoires variées et des profils multiples, l’enseignant spécialisé doit sans cesse se remettre en question et s’adapter chaque jour aux élèves accueillis en classe, en essayant de répondre à leurs besoins spécifiques.

Cette exploration se poursuit avec l’arrivée d’un nouveau public : les élèves sourds allophones. Les interrogations évoluent constamment :

- Que peut-on mettre en place pour permettre un accès à la langue française écrite pour les adolescents sourds et les sourds allophones ?

- Comment leur donner le goût d’écrire et développer des stratégies plurielles dans l’exploration des langues ?

- Dans quelle mesure la prise en compte du plurilinguisme facilite-t-elle l’entrée des jeunes sourds et sourds allophones dans l’écrit et dans la langue française ?

Une pédagogie originale

En nous appuyant sur une pédagogie originale, nous avons envisagé une expérimentation d’ateliers d’écriture avec des adolescents sourds.

Ce projet mêlait :

- Littérature de jeunesse,

- Eveil aux langues,

- Pratiques artistiques multimodales.

L’objectif était d’offrir une expérience commune à tous les élèves.

Présentation du public

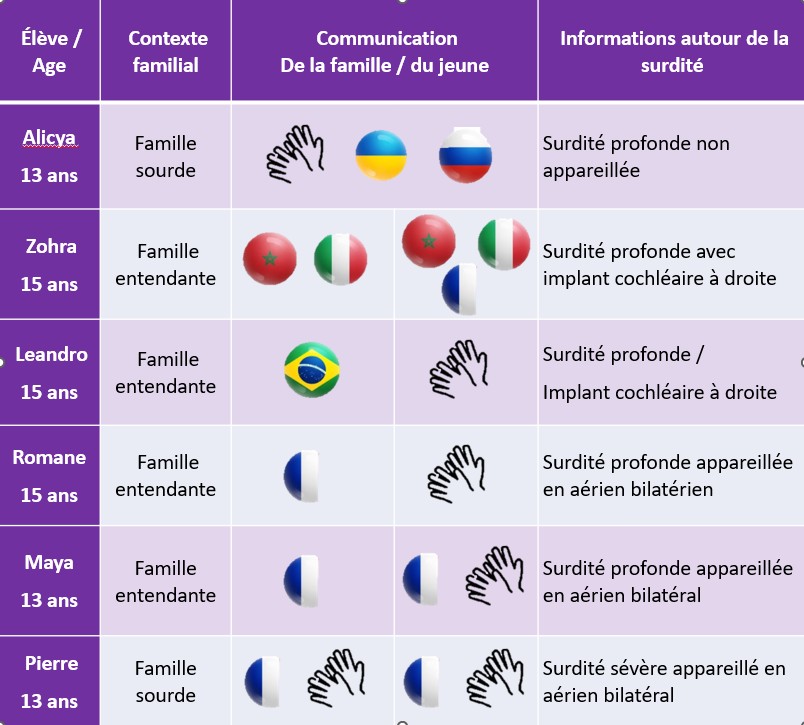

Le groupe se compose de six jeunes sourds âgés de 13 à 15 ans aux profils variés :

- Différents degrés de surdité (sévère, profond),

- Différents modes de communication (signants, oralisants),

- Troubles associés pour la plupart,

- Langues parlées et utilisées recensées auprès des élèves et de leurs familles.

Lors d’un pré-questionnaire, les élèves identifient les langues parlées à la maison et à l’école. Trois d’entre eux évoluent dans un contexte pluriculturel, tandis que les trois autres font le lien entre les langues de leur foyer et celles de l’école. Jusqu’à présent, ces langues supplémentaires n’étaient jamais prises en compte en classe.

Rapport à l’écrit

Ces jeunes sont regroupés dans une classe en UEI (Unité d’Enseignement Interne) de l’INJS. Ils ne peuvent pas suivre un enseignement dans le milieu ordinaire et rencontrent de grandes difficultés pour entrer dans la langue française.

Malgré leur âge, leur niveau en lecture-écriture se situe entre le cycle 2 et le début du cycle 3, sauf une élève allophone arrivée en cours d’année et qui commence l’apprentissage du français.

Le comportement en classe varie : certains ont une attitude sérieuse, d’autres inadaptée. Il faut souvent leur rappeler les règles de vie. Cette classe hétérogène fonctionne davantage comme une somme d’individualités plutôt qu’un groupe. Dans ces conditions, il est complexe de proposer des activités collectives.

Attitude face à la lecture et à l’écriture

Dans le questionnaire pré-expérimentation, les élèves rapportent une lecture rare et peu variée (mangas, BD). Quant à l’écriture :

- 4 sur 6 disent ne pas aimer,

- 2 la tolèrent mais n’osent pas écrire,

- Aucun ne trouve cette activité plaisante.

L’écriture est perçue comme une obligation scolaire plutôt qu’un plaisir. Ils ont ainsi désinvesti l’entrée dans la langue française écrite.

Plutôt que de souligner leurs écueils linguistiques, nous avons fait le pari de valoriser leurs ressources langagières uniques, susceptibles de révéler leurs potentialités.

Mise en place de l’expérimentation

Pour que cette expérience ait du sens pour eux, elle devait s’intégrer dans un projet global autour de :

- La littérature,

- Les langues,

- Les pratiques artistiques.

Ce projet s’est articulé autour de deux phases complémentaires :

1. Phase d’éveil aux langues

- Lecture d’albums de jeunesse,

- Activités langagières et créatives,

- Découvertes et expérimentations.

Exemples d’ateliers :

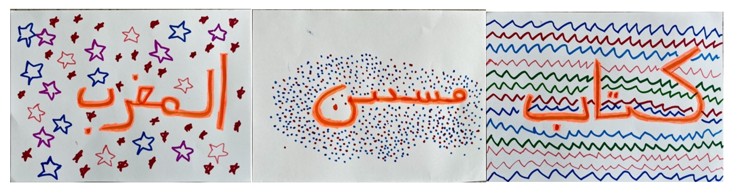

- Présentation de soi artistique et plurilingue,

- Création d’une biographie langagière et familiale via un questionnaire,

- Exploration langagière à travers la lecture de contes et de récits plurilingues favorisant les échanges interculturels.

2. Phase de création et production littéraire et artistique

Les élèves sont placés en situation de création, favorisant ainsi l’éveil aux langues et une meilleure appropriation de l’écrit. Ce projet offre une approche innovante et adaptée aux besoins de ces jeunes, en les engageant activement dans l’apprentissage de la langue française à travers des pratiques variées et stimulantes.

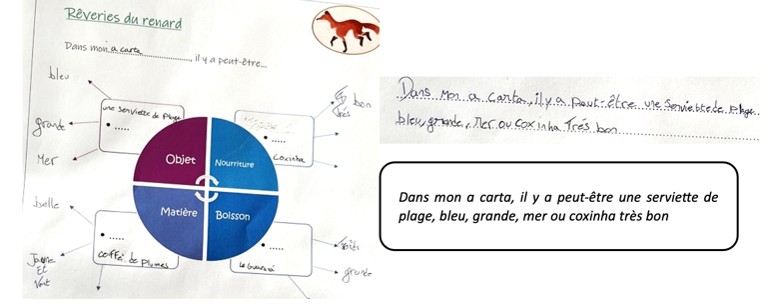

Atelier 1 : Jeux d’écriture et création de supports multilingues

Le premier atelier s’est déroulé de septembre à janvier. Il consistait en des jeux d’écriture et la création de supports multilingues afin d’évaluer les élèves sur le respect des consignes et des contraintes imposées, comme le portrait chinois. Ces ateliers étaient principalement basés sur des contraintes d’écriture, mais ils offraient également des moments de production écrite libre et plaisante. Par exemple, la création de cartes de vœux permettait aux élèves d’échanger, de partager sans restriction et de laisser libre cours à leur imagination, sans qu’une évaluation soit imposée.

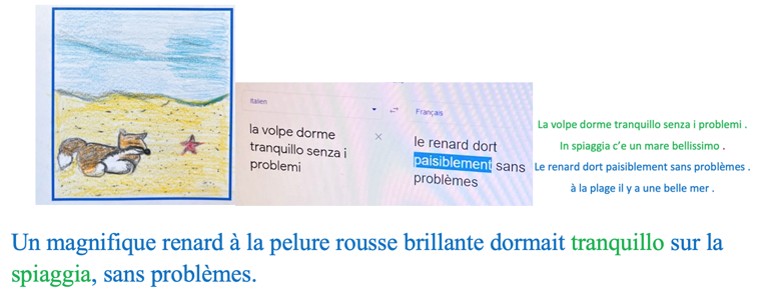

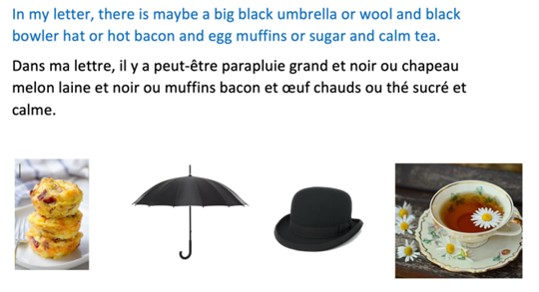

Atelier 2 : Participation à un concours de récit multilingue

Dans le cadre du deuxième atelier, les élèves ont participé à un concours de récit multilingue basé sur un album de littérature jeunesse. Cet atelier encourageait à la fois le plurilinguisme et la démarche artistique, avec un objectif concret : la participation au concours. L’année précédente, c’était la première fois qu’un groupe d’élèves sourds y prenait part.

Ce concours imposait des contraintes précises :

- Rédiger un récit intégrant au moins trois langues,

- Utiliser des structures syntaxiques spécifiques,

- Présenter un livre numérique et multimodal pour l’évaluation finale.

Analyse générale

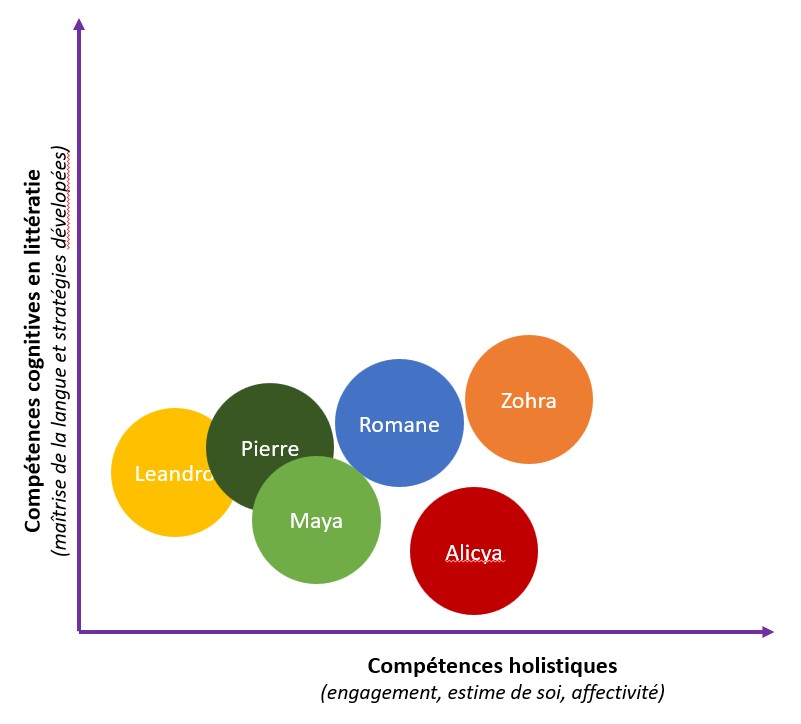

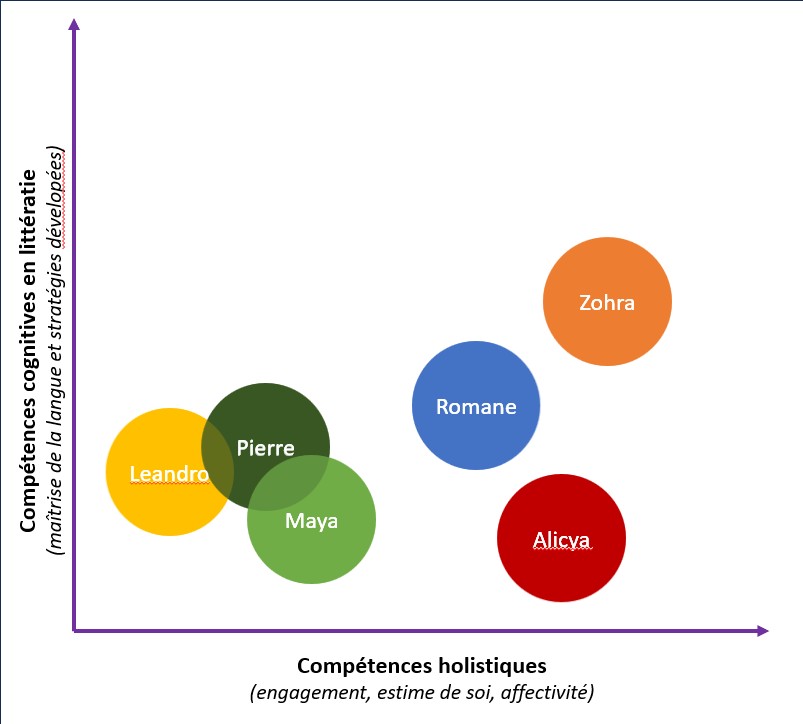

Le graphique initial a permis d’observer plusieurs compétences développées :

- Compétences holistiques : engagement, estime de soi, affectivité.

- Compétences cognitives et littéraires : bien que les difficultés à l’écrit persistent pour les élèves ayant de faibles compétences linguistiques, des progrès ont été notés.

Il est essentiel de souligner l’amélioration des compétences socio-affectives. Certains élèves, pour qui l’écriture était un obstacle, ont progressivement collaboré. Bien que le début de l’atelier ait été marqué par du désengagement et de l’anxiété, la persévérance a permis aux élèves de mener à bien leur projet.

L’éveil aux langues a présenté un réel intérêt pour ces jeunes sourds, leur permettant de redécouvrir la notion de langue et de valoriser leur langue maternelle ainsi que leur héritage personnel. Cette démarche favorise l’attitude réflexive sur les langues et le développement de compétences propices à l’apprentissage.

Lorsqu’on leur demande s’ils ont apprécié travailler dans d’autres langues que le français, tous répondent positivement. Cette approche leur offre une nouvelle manière d’aborder la langue, de manière plus attrayante et engageante. En manipulant les langues à travers des jeux, ils renforcent leur motivation et leur curiosité linguistique.

Les élèves découvrent des mots et des phrases dans d’autres langues, ce qui les amène à réfléchir différemment, à comparer, à déduire et à inférer. Cette approche leur permet d’être acteurs de leur apprentissage, en créant des liens entre l’école et la maison. Certains élèves ont même sollicité l’aide de leurs parents, renforçant ainsi ces connexions inédites.

Focus sur deux apprenantes

Alicia, jeune sourde allophone

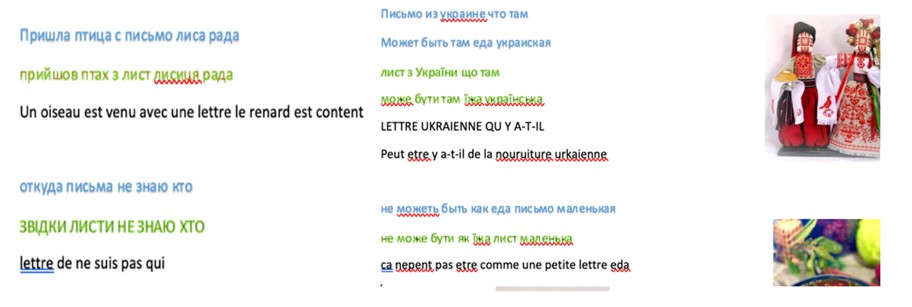

Alicia est une élève sourde allophone arrivée d’Ukraine. À son arrivée, elle communiquait en langue des signes ukrainienne et devait apprendre simultanément le français écrit et la langue des signes française. Dès le départ, elle s’est sentie bloquée par sa faible maîtrise du français, exprimant son inquiétude : “Je ne connais pas l’écriture, les mots, les phrases”.

Cependant, grâce aux critères du concours et à la possibilité de créer un récit multilingue, elle a compris qu’elle pouvait utiliser sa langue de prédilection. Rassurée, elle a affirmé : “On verra après pour la traduction.” Elle a finalement choisi le russe pour réaliser son travail.

Son processus d’écriture s’est construit progressivement :

- Utilisation du russe, puis de l’ukrainien, avant d’intégrer le français.

- Recours à Google Traduction, tout en ayant conscience des erreurs possibles.

- Recherche de structures de phrases dans des livres et magazines.

Au fil du temps, Alicia a montré de réels progrès linguistiques. Son engagement dans l’écriture a été favorisé par la reconnaissance de son plurilinguisme et l’intégration de ses compétences antérieures.

Romane, sourde signante française

Romane est une élève sourde signante française. Bien qu’ayant suivi un parcours bilingue, elle n’était jamais réellement entrée dans la langue française écrite. Elle se fixait de nombreuses limites : “Je ne veux pas écrire, je n’ai pas d’idées, je n’ai pas le niveau.”

Cependant, en lui proposant d’écrire dans la langue du pays de son choix (par exemple l’anglais), son attitude a évolué de la dévalorisation langagière…

… à l’acceptation du plurilinguisme.

- Loin de percevoir cette tâche comme une contrainte, elle l’a abordée comme un jeu.

- Elle a trouvé de multiples idées et s’est appuyée sur une langue étrangère pour faire ses recherches.

- Cette approche ludique lui a permis de déconstruire ses blocages et de s’engager davantage dans la production écrite.

Et aussi :

Léandro, qui passe d’un comportement d’opposition marqué à une évolution positive de son attitude face à l’écrit.

Et Romane qui est dans un imaginaire plus créatif et qui est passée du blocage face à l’écrit en français aux multiples initiatives d’écriture en langue étrangère.

Conclusion

Ces ateliers ont montré que la prise en compte du plurilinguisme et des ressources personnelles des élèves favorise leur engagement dans l’écriture.

En valorisant leurs compétences et en leur offrant un cadre moins rigide, ils développent progressivement des stratégies et une confiance en eux, facilitant ainsi leur entrée dans la langue française écrite.